目的地は京都。

ですが、今回の旅は前乗りして、久しぶりに奈良へも足を運んでみることにしました。

一番の目的は

「どらやき」

を買うこと🤭💛

「奈良にはデッカイどらやきがあるらしい😋」

『ニッポン全国 和菓子の食べある記』

その本で紹介されている、そのどらやきにたどり着くことが目標の一つ。

思いを温めた日々。

いよいよその憧れのどらやきに向かってココロは走り出します🏃🏻♀️💨

そして、本の中のおいしそうなお餅にも目が留まりました👀✨

調べてみると、日本の歴史にも深く関わり、これから話題にもなりそうな餅菓子です。

「これは絶対食べてみたい😀」

と楽しみが増えました!

今回は奈良、古都の街に長く息づく和菓子をご紹介したいと思います。

まりあん

まりあんどらやき豆知識をおひとつ☝️

関西では、どらやきを「三笠焼き(饅頭)」と称するのが特徴です。

奈良が関西のどらやきの総本山。

その呼び名は奈良の三笠山と形が似ているところからきているそうです。

奈良県の銘菓

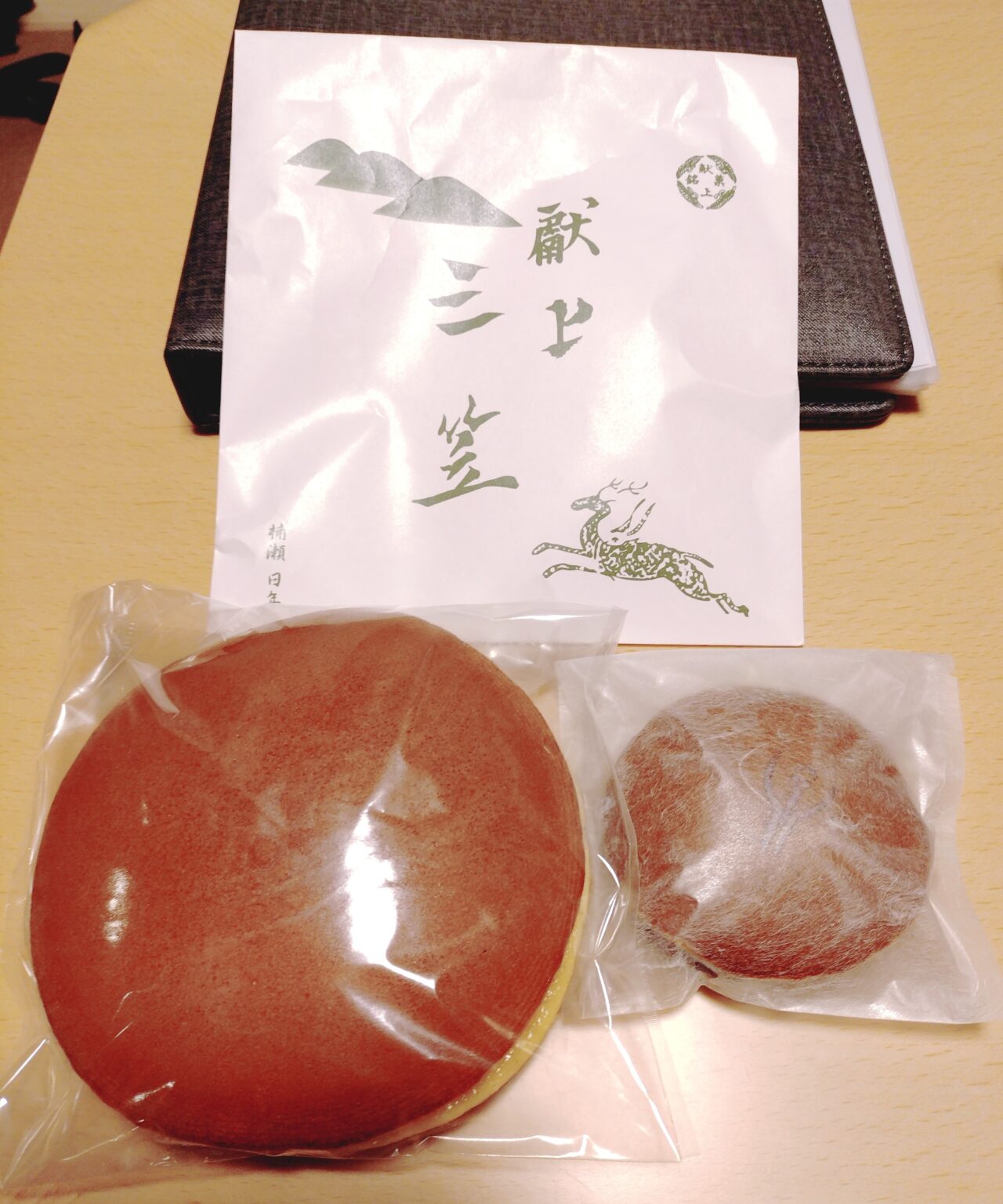

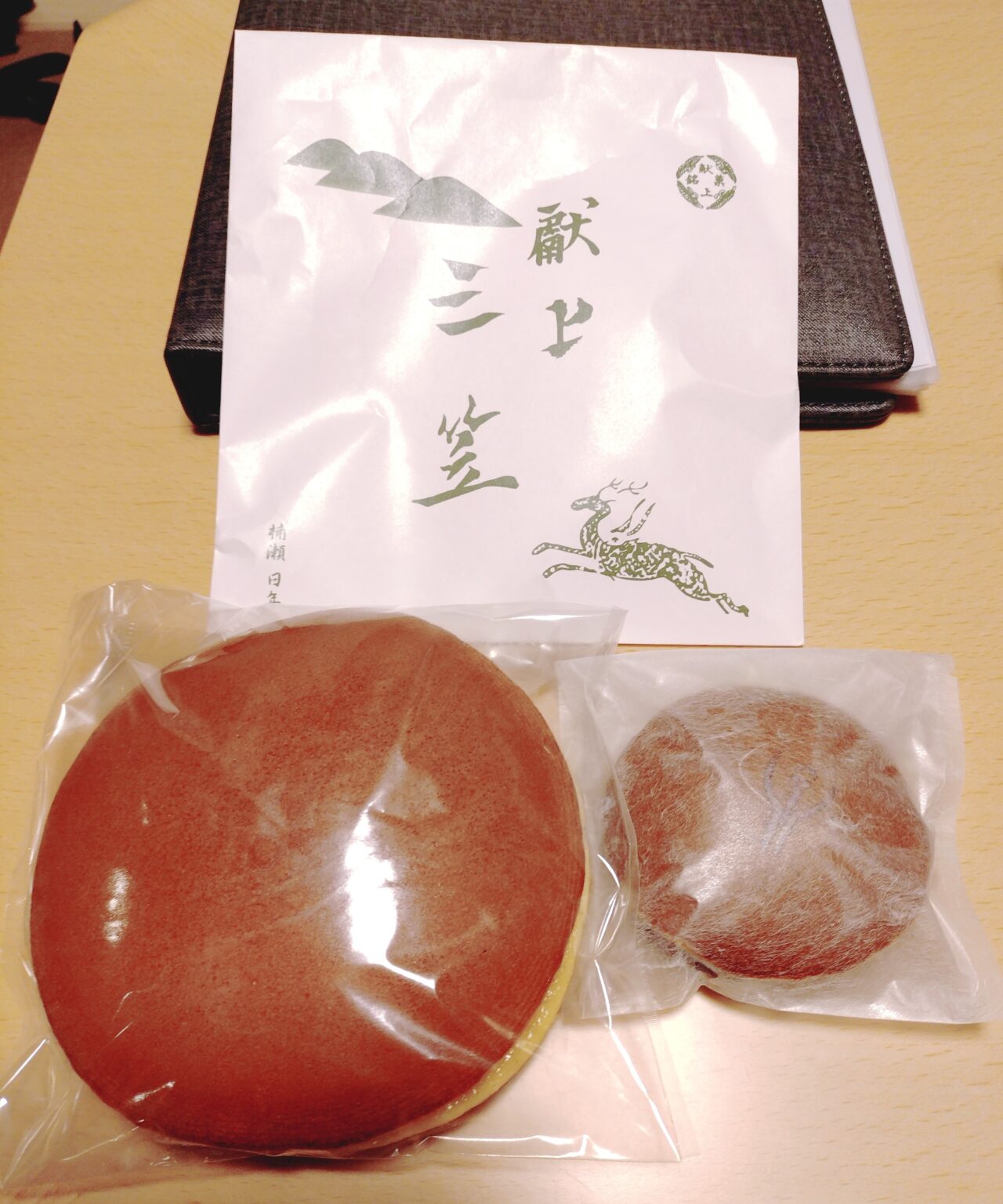

🟤 鶴屋徳満 「献上三笠(けんじょうみかさ)」 (奈良県奈良市)

「献上三笠」は昭和27年(1952年)、明仁殿下(現上皇陛下)の「立太子の礼」の際に宮内庁から注文を受けて献上されたことから名付けられました。

比較のため鶴屋徳満で販売されている普通サイズの三笠焼きと並べてみます(袋入りのままで失礼します)。

大きいほうが「献上三笠」

袋入りのままでの計測で、直径約14cm 重さ約317g

普通サイズが、直径約8cm 重さ約81g

普通サイズの約4倍の重さの「献上三笠」❗❗

さすがの存在感です✨

生地はふんわり、やわらかい。

その生地の中に、小豆の粒の存在感が引き立つつぶあんがたっぷり入っています。

甘すぎないあんこで、軽く食べられます😋

封を開けたらすぐ食べなきゃ!と食べる日を見計らって賞味期限(一週間)ギリギリまで大切に置いておきましたが、なんてことはない、2人で2日間でペロリといただきました(笑)

普通サイズのどらやきは早くに食べていて

「すごくおいしい!!😆」

と「献上三笠」も楽しみにしていましたが、生地がちょっとだけ水分を含んだようになってて、わたし、失敗したかも😥

ある意味大切にしすぎたんだと思います。。。😩

「賞味期限内だから」

と大切にお飾りすることなく、

【和菓子も新鮮なうちに、早く食べるに越したことはない】

これが教訓となりました。

なんだかね、すぐ食べてなくなっちゃうのって、もったいない気分になるじゃないですか😅

でも、そんな気持ちってきっと要らないんだろうなあ(お店の方もきっとそう言われると思う)

おいしいものはさっさと食べないと明日は食べられないかもしれないし・・・

と、「献上三笠」で人生論にまで発展していくわたしでした(笑)

今回は近鉄奈良駅から徒歩9分の鶴屋徳満 本店へ足を運びましたが、近鉄奈良駅から徒歩3分の三条店も本店に向かう途中にありますよ!

奈良駅界隈には和菓子屋も多く、どこにでもデッカイどらやきは販売されていますが、鶴屋徳満が三笠の発祥とのこと。

近鉄やJRの奈良駅周辺を訪れる機会があれば、ぜひ三笠発祥の鶴屋徳満へもぶらりと足を運んでみてくださいね😉

🟤 本家菊屋 本店 「御城之口餅(おしろのくちもち)」 (奈良県大和郡山市)

本家菊屋は、創業400余年、奈良で最も古い和菓子屋だそうです。

そして、「御城之口餅」は日本の歴史に深く関わった和菓子。

その歴史的背景はこちらです😊

本家菊屋の御城之口餅は、1585年に豊臣秀吉の弟・秀長が郡山城に入城した際、菓子職人であった初代・菊屋治兵衛が同行して創業したことに始まります。

秀長から「秀吉をもてなす珍菓を作れ」と命じられ、つぶあんを餅で包みきな粉をまぶした菓子を献上したところ、秀吉はこれをたいそう気に入り「鶯餅(うぐいすもち)」と命名しました。

その後、店が城の大門を出て最初の位置にあったことから「城の入口の餅」を意味する「御城之口餅」の通称が定着し、現在に至っています。

この菓子は全国の鶯餅の原型とされる説もあり、400年以上にわたり伝統の製法を守り続けています。

本家菊屋本店は近鉄郡山駅から徒歩7分の場所にあります。

時代を歩み続け、変わらず営まれてきた由緒あるたたずまい。

「こういうお店、いつまでもこのままであってほしいな🙂」

本家菊屋本店もまた、胸にじんわりと思わせてくれる風格店です。

まだ寒さが残る時期だったので、小上がりの畳敷きのお座敷にはこたつも用意されていました。

お店の軒下でのお茶もできます🥰

せっかくなので、『御城之口餅とほうじ茶のセット』をいただきました。

おいしそうないちご大福もあったのでそちらも一緒に🍓🩷

「御城之口餅」

この和菓子

本当に とっても おいしい💗

(しみじみ感、伝わりますか?)

薄いやわらかいお餅の中にぎっしり入ったつぶあん。

お餅は香ばしいきなこがたっぷりまぶされています。

この三拍子揃ったおいしさの上、一口サイズでとっても食べやすい!

15個入りの箱をお持ち帰りしましたが、一口サイズでこれまたあっという間にペロリ!😋

(もっと大きい箱でもよかった!😩)

ご当地銘菓の和菓子は現地買い主義のわたしですが、

「御城之口餅はお取り寄せしたい!」

とこの日からずっと思い続けています。

公式ホームページから購入出来ますが、ショッピングサイトからも購入可能です。

冷凍保存が出来て、賞味期限は30日。

ゆっくり味わうことができていいですね😌

唐招提寺や薬師寺までおでかけの機会があれば、本家菊屋本店までぜひ足を延ばしてみてくださいね!

2026年に「御城之口餅」脚光を浴びます!

2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』の放送決定により、この「御城之口餅」もドラマの中で必ず登場するでしょう。

400年以上も日本の時代を渡ってきた「御城之口餅」

輝かしく脚光を浴びる姿をわたしも楽しみにしています😆

🟤 樫舎(かしや)「おぜんざい」 (奈良県奈良市)

先ほどご紹介した、鶴屋徳満本店から徒歩4分ほど、元興寺(がんごうじ)近くにたたずむ銘店「樫舎(かしや)」

実は今回お店の中には入らず通り過ぎただけだったのですが、樫舎さんには思い入れがあり、ご紹介したいと思います。

樫舎さんで「おぜんざい」をいただいたのは、もう10年以上前のことです。

その頃、さだまさしさんのコンサートによく行っていまして、グッズの一つとして販売されていたのが、

『樫舎の甘納豆』でした。

普通によく目にするザラザラと砂糖がまぶされている甘納豆ではなく、小豆の本来の形でうっすら透き通った美しさに惹かれる、見た目にも品格がある甘納豆。

その甘納豆がまた、すごくお上品な味(スッキリした甘さで食べ飽きない)で、衝撃的においしいのです😲✨

さださんのコンサートで販売されていたものが同じ名前であったのか忘れてしまいましたが、今でも「真砂」という商品は販売されているのではないでしょうか。

丹波大納言を良質の水で炊き 十日の間 毎日少しずつ

濃い氷砂糖の蜜に漬けていきます。

何度も温度の上下を繰り返すため 本来 丹波大納言が持っている旨みが現れます。

「樫舎」ホームページより引用

あんこ好きであっても甘納豆は口にしないダンナさんも、樫舎さんの甘納豆だけは「おいしい!」と食べていました。

樫舎の店主さんはさだまさしさんとお知り合いなので、コンサートで樫舎さんのお話をよく聞いていたのかぁ・・・

もう記憶があいまいです😅

「樫舎さんのおぜんざいが食べたい!」

と年末にお店を訪れたことをよく覚えています。

年代を感じる昔ながらの趣のあるせまい作りの家屋です。

高所恐怖症の私がちょっと苦手な急階段を手すりにつかまりながら2階へ上がります。

こちらは、実際の樫舎さんのおぜんざいの写真をお借りしてAI生成にて雰囲気良く描いてもらったものです。

すごく良く再現出来ていますが、実際のお餅は、粟・きび・よもぎの3種類が2個ずつ入っています。

見かけもかわいらしく、お味も上品な甘さでほっこり温まったことが印象的でした😌🩷

なお、おぜんざいは冬季限定。

また奈良を訪れる機会には、樫舎さんにおもむき、奈良の代名詞的菓子の「みよしの」や上菓子を手にしたい。

楽しみのひとつです😌🧡

せっかくなら奈良県まで行ってみましょう

今回は、奈良県にある和菓子の銘店3軒をご紹介しました。

もちろん、奈良県内にはまだまだたくさんの銘菓があり、自分にとって新しい発見をしては

「あ~!ここにも行きたかったー!😩残念!」

の繰り返しです(笑)

しかし、そんな気持ちも未来への楽しみや目標につながり、原動力にもなるのです✊

大阪や京都を訪れる予定の和菓子好きのみなさん。

「奈良のあの和菓子食べてみたい😆!」

とココロときめく逸品に巡り合ったらぜひ、わざわざ出掛けて行ってくださいね!

その「わざわざ」が人生の貴重な経験となり実績になりますよ😉

なお、今回ご紹介した3軒の銘店は、

『ニッポン全国 和菓子の食べある記』

にすべて掲載されています。

和菓子好きさんにはワクワクが止まらない🎶一冊ですよ!

ぜひ、ニッポンのすばらしい和菓子の数々をご覧になってみてくださいね😉🩷

最後までお読みいただき ありがとうございました😊🍀

こちらもよろしかったらご覧ください😉

お気に入りをコレクションしています🎵

応援クリックしていただけるとうれしいです😄